Habis Mukhlis Terbitlah Santoso

Hari-Hari ini Pada Tahun 1991 (2)

Aksi menginap gratis di emper ruang perawatan Mas Mukhlis di

Rumah Sakit Islam Siti Khodijah, Wonokromo, Surabaya, hari pertama berlangsung

lancar. Walau tidak bisa tidur nyenyak, tetap masih lebih enak. Setidaknya

tidak menguras isi dompet yang tak seberapa itu.

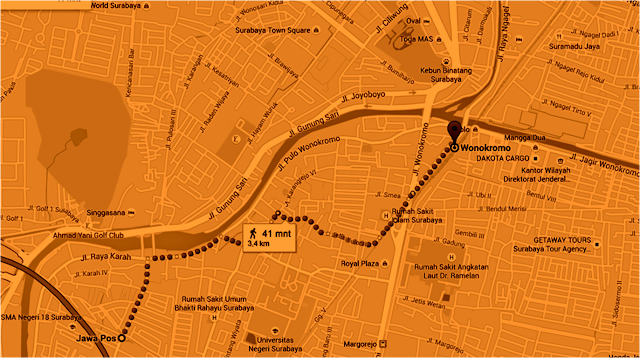

Sekitar pukul 05.00 saya berangkat ke kantor Jawa Pos di

Jalan Karah Agung, Ketintang Barat, untuk ikut tes. Saya sengaja berangkat

pagi-pagi agar tidak kesiangan tiba di lokasi. Maklum, butuh waktu dua jam

untuk berjalan kaki santai dari rumah sakit sampai di kantor Jawa Pos.

Sekitar pukul 07.00, saya sudah tiba di kantor Jawa Pos.

Suasana kantor masih sepi. Pelamar calon wartawan sepertinya belum berdatangan.

Atau memang yang diundang hanya sedikit.

Sambil menunggu jadwal tes yang masih dua jam lagi, saya

nongkrong di warung makan yang mangkal tak jauh dari kantor Jawa Pos. Waktu dua

jam cukup untuk sarapan dan baca-baca koran pagi.

Merasa tak tenang di warung, saya bergegas masuk ke kantor

Jawa Pos ketika jarum jam menunjuk ke angka 8. Ternyata di dalam sudah banyak

orang. Menurut informasi penitia seleksi, yang melamar ada 900 orang. Yang

dipanggil hanya 125 orang saja.

Saat tes dimulai, lima orang pelamar dipanggil ditemui lima

wartawan senior Jawa Pos. Saya menemui Pak Ali Murtadlo, redaktur halaman kota

Surabaya. Pak Ali membuka salam lalu mewawancarai saya dengan bahasa Inggris.

Matilah awak. Masalah terbesar saya muncul di awal seleksi!

Ah. Masa bodoh. Langsung saya sampaikan ke Pak Ali bahwa saya

tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Pak Ali hanya tertawa. ‘’Mas Joko,

Jawa Pos membutuhkan 11 wartawan. Yang 7 harus berbahasa Inggris baik. Yang 4

tidak perlu berbahasa Inggris baik,’’ kaya Pak Ali.

‘’Saya akan berusaha

masuk ke 4 yang tidak berbahasa Inggris baik saja,’’ jawab saya.

‘’Boleh. Tapi harus punya keunggulan, misalnya mampu menulis

berita lebih baik dari yang lain dan punya wawasan yang baik tentang hukum dan

kriminalitas,’’ kata Pak Ali.

‘’Wah, itu cocok dengan karakter saya Pak,’’ jawab saya.

‘’Anda senang dengan berita hukum dan kriminalitas?’’ tanya

Pak Ali.

‘’Kebetulan saya kuliah di fakultas hukum jurusan pidana dan

saya menulis skripsi tentang kriminalisasi hukum lingkungan,’’ jawab saya.

‘’Anda bisa memberikan contoh tulisan?’’ tanya Pak Ali.

‘’Saya punya banyak artikel yang sudah dimuat di surat kabar

di Semarang. Ada juga yang dimuat di Jawa Pos. Tapi sekarang tidak saya bawa.

Semua ada di berkas lamaran,’’ jawab saya.

‘’Anda kok bawa tas sampai dua? Apa isinya?’’ tanya Pak Ali.

‘’Yang ini mesin ketik Pak. Yang satunya baju ganti,’’ jawab

saya.

‘’Buat apa bawa mesin ketik?’’ tanya Pak Ali.

‘’Untuk menulis berita Pak. Siapa tahu hari ini ada tes

penulisan,’’ jawab saya.

Pak Ali tiba-tiba tertawa ngakak mendengar jawaban saya. ‘’Mas

Joko, Jawa Pos itu tidak menggunakan mesin ketik lagi. Di sini semua serba

komputer,’’ komentar Pak Ali.

‘’Saya juga bisa menulis dengan komputer Pak. Saya bisa menulis

dengan program Wordstar123 dan berhitung dengan program Lotus123,’’ jawab saya.

Setelah berdialog beberapa menit, Pak Ali memberikan selembar

kertas berisi daftar pertanyaan yang harus saya jawab. Ada pertanyaan tentang

kota Surabaya, peristiwa aktual yang terjadi di Surabaya, politik nasional dan

peristiwa internasional.

Usai menjalani tes, saya diperbolehkan pulang. ‘’Anda

menginap di mana?’’ tanya Pak Ali.

‘’Saya ada penginapan di Wonokromo Pak,’’ jawab saya.

‘’Penginapan apa di Wonokromo? Bukannya itu pasar dan

terminal?’’ tanya Pak Ali.

‘’Ada Pak. Penginapan Siti Khodijah. Penginapan kecil Pak. Tidak

terkenal,’’ jawab saya sambil malu-malu.

‘’Dekat dengan rumah sakit islam di situ ya,’’ tanya Pak Ali.

‘’Ya nempel di situ Pak,’’ jawab Pak Ali.

Saya lihat Pak Ali mengernyitkan keningnya. Saya menduga, dia

bingung dengan deskripsi lokasi penginapan saya, karena penginapan itu memang

tidak ada.

‘’Jangan lupa baca koran Jawa Pos besok pagi. Kalau nama Anda

tertera di situ, pukul 09.00 saya tunggu di kantor Jawa Pos. Ketemu saya lagi

ya,’’ pesan Pak Ali.

Dari Jawa Pos saya kembali ke RSI Siti Khodijah dengan

berjalan kaki. Beberapa kawan sesama pelamar yang sempat berkenalan menawarkan

jasa. Tapi saya memilih tidak menerima. Takut ketahuan kalau menginapnya di

rumah sakit.

Malam kedua menginap tidak adalah masalah. Demikian pula

malam ketiga. Semua lancar-lancar saja.

Problem muncul pada malam keempat. Sebab, Mas Mukhlis hari

itu ternyata sudah pulang. Berarti tidak ada alasan buat saya menginap di emper

kamarnya.

Terpaksa mengulang skenario dari awal. Secara kebetulan

selama tiga malam di rumah sakit, saya berkenalan dengan beberapa orang sesama

penunggu pasien.

Ada satu orang yang baru berkenalan pada malam ketiga.

Namanya Santoso. Dia menunggu istrinya yang sedang persiapan melahirkan anak

kedua.

Segera saya cari Mas Santoso di saal bersalin. Kebetulan dia

ada di sana. ‘’Sudah lahiran?’’ tanya saya.

‘’Belum. Mungkin masih dua atau tiga hari lagi,’’ jawab Mas

Santoso.

‘’Nunggu sama siapa mas malam ini?’’ tanya saya.

‘’Sendiri saja,’’ jawab Mas Santoso.

‘’Tenang mas, nanti malam saya temani,’’ kata saya.

‘’Wah terima kasih. Nanti malam boleh sambil main gaple,’’

jawab Mas Santoso.

Pucuk dicinta ulam tiba. Saat cari alasan bagaimana bisa

bertahan menginap di RSI Siti Khodijah, eh Mas Santoso memberi peluang. Hingga

malam ke delapan, saya sukses menginap gratis di RSI Siti Khodijah.

Namun, malam kesembilan, masalah yang sama muncul lagi. Istri

Mas Santoso sudah boleh pulang. Padahal, saya masih butuh menginap semalam

lagi. Malam terakhir.

Kali ini, saya tidak mungkin berpura-pura lagi. Segera saya

temui satpam rumah sakit yang berjaga. Kebetulan, satpam yang menegur saya pada

malam pertama yang bertugas.

‘’Pak Satpam, sebenarnya saya ini berpura-pura menunggu pasien.

Saya sebenarnya sedang tes di Jawa Pos. Karena uang saya terbatas, terpaksa

saya mencari tumpangan menginap,’’ jelas saya.

Saya sudah membayangkan, satpam itu akan marah karena

pengakuan jujur saya. Ternyata satpam itu berbaik hati. ‘’Kalau sampeyan ngomong dari awal, sampeyan

bisa menginap di mushola. Syaratnya sudah harus bangun sebelum adzan subuh,’’

jawab satpam tersebut.

‘’Jadi malam ini saya boleh menginap di mushola?’’ tanya

saya.

‘’Boleh. Silakan. Di teras mushola itu ada karpet khusus

untuk tidur satpam. Sampeyan tidur saja di situ,’’ jelas satpam.

Plong! Selamatlah saya malam itu. Tidur di atas karpet yang

hangat.

Sebelum adzan subuh berkumandang, saya sudah bangun. Di luar

rumah sakit sudah ada agen koran yang sedang membagi-bagi jatah kepada para

loper.

Saya beli satu eksemplar. Saya buka halaman paling belakang,

tempat pengumuman hasil seleksi diiklankan setiap hari.

Alhamdulillah... Nama Joko Intarto tertera pada urutan nomor

lima dari 11 wartawan dengan kualifikasi wartawan berita kota Surabaya.

Setelah subuh, seperti biasa saya pergi ke kantor Jawa Pos.

Tetap berjalan kaki. Apalagi uang di dompet sudah nyaris habis.

Hitungan saya, setelah dipakai makan pagi, uang saya bakal

ludes. Tidak ada lagi uang untuk membeli tiket bus ke Semarang untuk mengambil

sepeda motor.

Sekitar pukul 09.00, saya bertemu Mbak Oemiyati, sekretaris

redaksi Jawa Pos. Saya melaporkan sebagai wartawan baru yang lolos seleksi

tahap akhir dan harus mulai bekerja tiga hari kemudian.

‘’Gaji Anda Rp 200 ribu,’’ kata Mbak Oemi.

‘’Bisa diambil sebulan setelah bekerja,’’ lanjutnya.

‘’Ya Mbak. Cuma bolehkah saya utang Rp 100 ribu?’’ tanya

saya.

‘’Kerja saja belum kok sudah utang?’’ tanya Mbak Oemi

setengah heran.

‘’Begini Mbak, saya kehabisan uang. Saya harus pulang ke

Semarang mengambil sepeda motor untuk bekerja,’’ jawab saya.

‘’Oh begitu. Kamu saya kasih surat saja, nanti kasih ke sopir

Jawa Pos. Anda boleh nunut sampai Semarang bareng truk angkutan koran,’’ kata

Mbak Oemi.

Jadilah malam itu saya naik truk dan tidur di atas tumpukan

koran Jawa Pos yang dikirimkan ke kantor biro Semarang. (bersambung)

Komentar

Posting Komentar